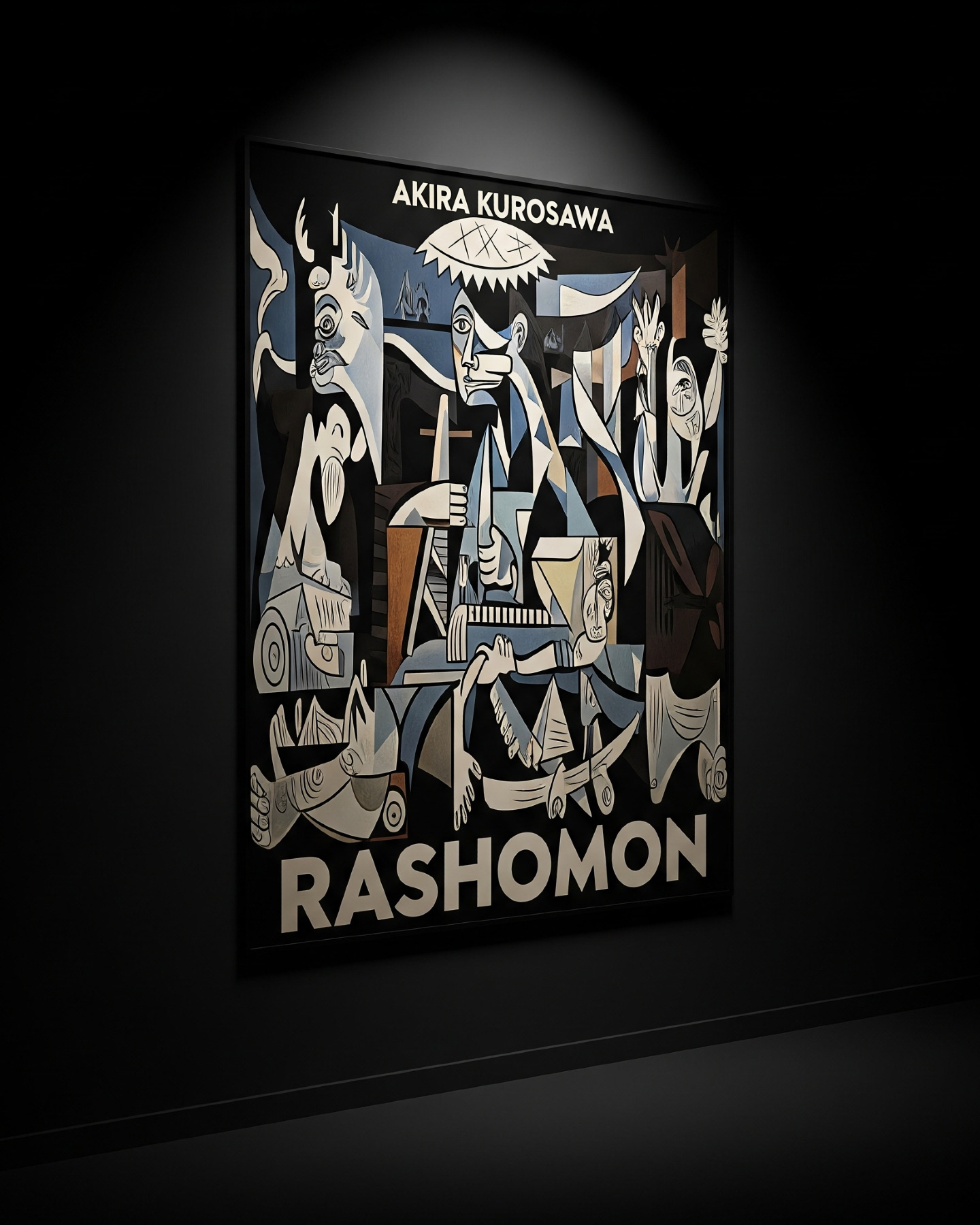

고전 명작 라쇼몽의 교훈

고전 영화 『라쇼몽(羅生門) 』은 ‘진실은 보는 사람의 시각에 따라 모두 다르게 존재할 수 있다.’는 통찰을 시대를 초월하는 독특한 서사 구조로 담아낸 영화사에 길이 남을 명작으로 꼽힌다.

숲속에서 벌어진 한 사무라이의 죽음과 그의 아내에 대한 성폭행 사건을 두고, 강도, 아내, 심지어 죽은 사무라이의 영혼까지 각기 다른 진술을 쏟아낸다. 그들의 이야기는 서로 모순되지만, 각자의 입장에서 보면 모두 진심에서 우러나온 '진실'이다.

결국 영화는 진실이 무엇인지 명확하게 밝혀주지 않는다. 이는 하나의 사건에도 여러 개의 '진실'이 존재할 수 있다는 것을 보여준다. 각자의 기억과 이기심, 자존심이 뒤섞여 누구도 진실의 전체를 온전히 이해하거나 표현할 수 없기 때문이다. 라쇼몽이 우리에게 던지는 가장 큰 교훈은 때로는 사건이 너무 복잡해서 하나의 단면으로 이해할 수 없다는 것이다. 각자의 주장이 진심에서 우러나온 진실의 경험이라고 할지라도 그들조차 눈으로 본 것의 본질을 제대로 이해하거나 표현하지 못할 수도 있다.

"이 영화는 진실이 규명 불가능하다고 말하는 것이 아니라, 인간의 이기심과 자기중심적 관점 때문에 진실에 도달하는 것이 불가능함을 보여준다."

- 전설적인 영화 평론가, 로저 이버트(Roger Ebert)

피카소의 입체주의

피카소의 그림은 독특했다. 우리가 바라보고 있는 것을 있는 그대로 표현한다는 것은 어떤 방식이어야 할까?

아름다운 한 여인. 그녀를 그림 속에 담는다는 것은 그저 아름다운 여인의 모습 그 하나일까? 피카소의 『입체주의(Cubism) 』는 이 질문에 대한 새로운 답이었다. 입체주의는 한 대상을 여러 각도에서 본 모습을 하나의 화폭에 모두 담아내는 방식이다. 옆모습과 정면, 그리고 뒷모습까지 하나의 평면에 뒤섞어 보여줌으로써 대상의 본질적인 형태와 실체를 표현하고자 했다. 아름다운 여인의 모습이 만들어지기까지 그녀가 살아온 삶의 과정들, 그리고 그 아름다움이 어디에서 출발하는지에 대한 본질적인 질문. 있는 그대로를 표현한다는 것은, 그 말과는 다르게 매우 입체적인 해석을 필요로 할지도 모른다.

라쇼몽과 입체주의, 그리고 JMS

정명석 선생님과 JMS에 관해 대중이 접한 모든 정보들은 이미 누군가가 일면의 해석을 해서 제공한 것들이다. 그들의 입장에서는 거짓이 아닌 진실에 대한 공론화였을지도 모른다. 하지만 그런 미디어 생산자들은 사건의 본질에 대해서 충분한 입체적 해석을 완료한 상태였을까? 라쇼몽의 교훈을 기억해보자. 그들은 오직 하나의 결론만이 정당함을 주장하기 위해 그 결론에 부합해 보이는 방식으로의 해석만을 한 것은 아닐까?

우리는 인간이기에 사건의 진실을 알기 위해서는 뇌의 인지 편향성도 극복해야 하고, 우리 사회 깊이 뿌리내린 자신과 다른 것에 대한 편견과 권위주의도 극복해야 하며, 상업성을 중심한 언론의 구조적 문제도 극복해야 한다.

많은 사람들이 이런 것들의 역기능에 대해서 성토해왔지 않는가? 오늘날 언론에 대한 평가는 어떠한가? 심지어 한국의 사법시스템에 대한 평가는 어떤가? 과연 누구에나 소개해주고 싶은 평판 좋은 믿을만한 사람이라고 여길 만한가?